qq找回密码客服处理超过24小时了还在处理中的

应用介绍

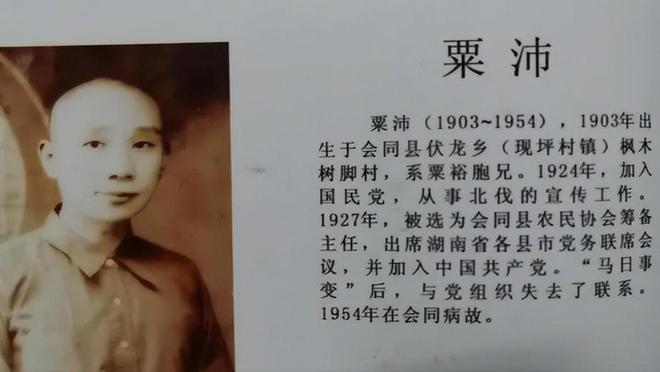

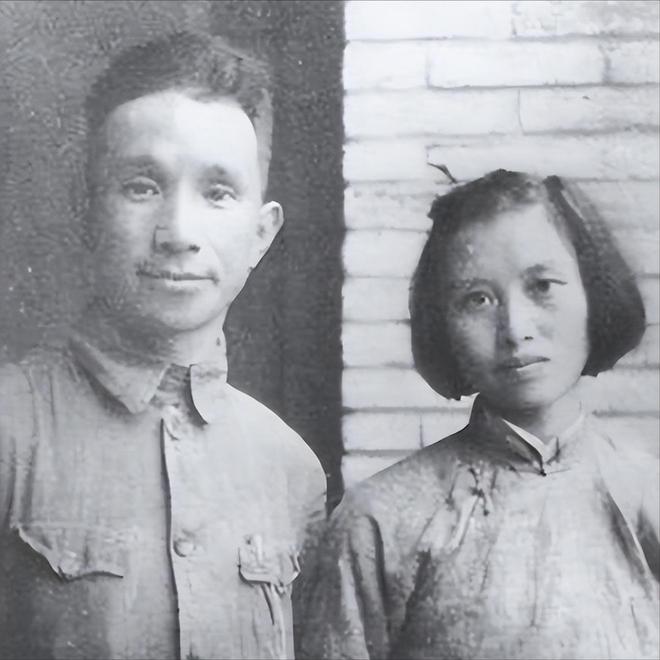

粟刚兵是粟裕胞哥留下的血脉,自从1954年粟裕的胞哥粟沛因病逝去后,粟裕就时常关照着侄子,充当了半个家长的角色。

有一次,粟裕听说粟刚兵在学校十分调皮捣蛋后,就把粟刚兵带到身边亲自“管教”了一段时间,后来,每到寒暑假的时候,粟刚兵就经常从南京坐火车到北京来找粟裕。

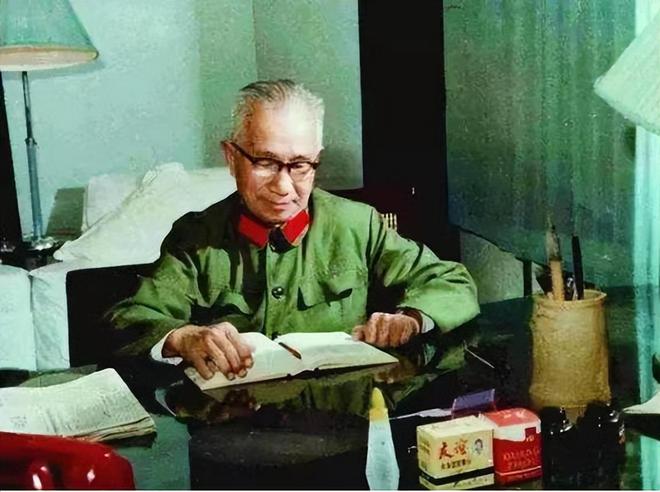

粟裕作为十大将之首,他的用兵如神、常胜不败是为许多人所熟知的,一向头脑灵活的粟裕,在战场上可谓是所向披靡,算无遗策。

然而在生活与工作中,面对自己的家人时,粟裕却是如普通人一样,有着许多的“无可奈何”,其中有一件,就是关于粟裕胞哥——粟沛。

新中国成立后,离家二十多年的粟裕终于等来了与家人团聚的机会,他先是让人把老家的母亲接到南京,而后没多久,他又找到了自己唯一的兄弟粟沛。

粟裕为了将母亲留在自己的身边亲自照顾,他专门为母亲开辟出了一间供奉观音的屋子,还找了一位比母亲年纪稍微小一点的黄妈妈来相伴左右,就怕母亲一个人呆着太无聊想回老家。

而在自己的大哥粟沛那边,他得知对方有多年的痔疮疾病史后,就想尽办法联系上了治疗痔疮的专家,然后亲自带着大哥到医院把痔疮给根治了。

粟裕对于亲人细致安排,一部分原因是亲情,而另一部分原因则是愧疚,离家二十多载,他希望能尽自己的所能,给到亲人一些补偿与关爱。

只是,就算他倾尽全力想要补偿,也总有一些他不能去办的事,比如:按照粟沛的意思,帮他安排学校。

1951年初,粟沛的疾病治好后,兄弟俩就说起了工作学习的事,粟沛的意思,是想要让粟裕把他安排到军政大学。

粟裕听完后,却是并不同意,他认为,到军政大学学习的人基本都是高干、有着多年革命历史的,而粟沛最适合的,就是去华东人民革命大学改造学习一段时间。

粟沛一听,自己的弟弟竟要让自己去收留旧职人员的地方学习,他就有些不高兴了,但是,他也没办法反驳,毕竟自己弟弟说的也是事实。

在1949年以前,粟沛在老家县的国民政府担任财政局长,那段时间里,粟沛虽说没有做什么伤天害理的事情,还因为粟裕的缘故而经常受打压。

但是无论如何那也是属于政府,所以,新中国成立以后,先跟旧职人员一起先去学习一段时间也是好的。

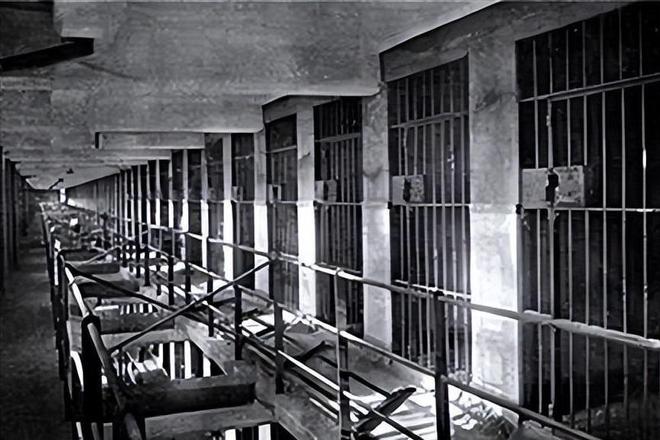

最终,粟沛回了老家,可让粟裕没想到的是,回到了老家的粟沛还没有到两年,就被卷入了牢狱之灾,而粟裕对于哥哥的牢狱之灾,出于不搞“特殊化”的考虑,他选择了不插手。

在公私分明方面,粟裕可以说是已经做到了极致,有人说他无情,但只有他知道,无论是谁在他那里,都不能“特殊化”。

粟裕对于粟沛的早逝,心中有着愧疚,也有着自责,但是如果再给他一次机会,他还是会选择不帮哥哥安排学校、对哥哥的牢狱之灾不插手。

他不仅对粟沛那正值成长期的儿子粟刚兵格外关注,还将粟刚兵接到了南京与母亲一起住,时常关心粟刚兵的学习成绩等成长方面的问题。

有一次,在北京的粟裕听说粟刚兵自从上高中以后,虽然学习成绩很好,但是性格太过活泼了一些,甚至达到了调皮捣蛋的程度。

于是,在1959年的夏天,粟裕就专门回了一趟南京,在说服了自己的母亲后,就帮粟刚兵办理了转学,之后把他带到北京,放到自己身边亲自管教。

粟裕认为,粟刚兵之所以这么调皮捣蛋,与长时间跟祖母住在一起有着很大的关系,老人带孩子本就容易过度宠爱,更何况孩子的父亲在几年前也刚刚去世。

再者,母亲的年纪也大了,也很难分出多少精力来管教,而上高中的孩子正是成长的时候,一不小心就有可能学坏。

每到放学,只要粟裕有空,就会对粟刚兵的功课考较一番,在学校里,粟裕也是时时关注着粟刚兵的动态,一旦发现他有过度调皮捣蛋的时候,就会对他进行一番教育。

当然,粟裕的“教育”也不是盲目的,而是结合了自己的成长经验与带兵经验,男孩子年少的时候有些调皮那再正常不过。

粟裕在教导粟刚兵这些的时候,也是该严肃的时候严肃,该和蔼的时候和蔼,但总的来说,粟裕给家里人,尤其是孩子们定下的规矩是比较严格的。

比如,几个孩子无论是吃的,还是穿的,都是按照粟裕规定的来,非常朴素;平日里上下学的时候,也不能让司机接送,得自己走路。

同时,言行举止方面,也会有颇多的约束,家里大大小小的规矩,总结下来就是十个字:吃苦、耐劳、严肃、顽强、勇敢。

一开始,粟刚兵刚到粟裕家的时候也不习惯,但是当他听说在三岁的时候,就被叔叔粟裕带着到河边,给他一个竿子抱着,直接就把抛到湖里学游泳的时候,粟刚兵抖了抖,然后乖乖照着家规做了。

学习时间、运动的时间、文体活动的时间,粟裕都给安排得明明白白,就像是训练自己的兵一样,一到时间就得严格执行。

夏天,粟裕经常带着他们去游泳,强身健体;而到了冬天的时候,粟裕就直接在家门口泼上些水,等到水结成冰了,就开始在简易的滑冰场上运动。

粟裕母亲生病之后,粟刚兵又转回了南京的学校,在那边读了一段时间之后,他就被保送到了军医大学。

1962年初,已经上了大学的粟刚兵到了北京叔叔家过寒假,这一次过寒假虽然也有许多“家规”约束着行为,但是比起前两年的时候,时间上还是要自由许多的。

粟裕有点懵,心里不禁嘀咕,这孩子怎么一天一个主意,随后他在询问了一番后才得知,原来是他在与自己身边的一些工作人员聊天的时候聊到了这个话题。

“我曾经想当一个老师,让没钱上学的孩子都能够学到知识,改变命运,拯救家国,但是后来我却去当了兵,你知道是为什么吗?”

“是因为革命需要我投笔从戎,爱好、理想都要建立在革命需要的基础上,你现在说想要去当兵,如果只是出于你自己的兴趣爱好,那么我只能是批评你了。”

1963年,粟刚兵又到了粟裕家过假期,实际上,自从他对粟刚兵严格训练了一番之后,几乎每到寒暑假,粟刚兵就会往北京跑。

“以后没事的时候不要老跑来北京,你该多去乡下去看看,去了解群众的生活,看看不同地方的风土人情。”

粟裕说这话,虽然看上去是在“赶”侄子走,但是实际上这也是粟裕的教育方式之一,粟裕认为,孩子从小就要到艰苦、危险的地方多去锻炼锻炼。

在这方面,其实粟裕对侄子比对自己的儿女好太多了,粟裕有三个儿女,无一不是从小就被粟裕行使“父亲”的权力,直接将三人送到部队去、送到农村里去,进行磨炼。

后来,第二年假期的时候,粟刚兵的确去了苏北地区,并且因他活泼的性子,在路上还认识了不少的人。

途经一个疗养院的时候,他就从一些老革命家那里听到了不少关于过去的故事,其中还学到了一首儿歌。

“别的呢?别的你还了解到了什么?群众的生活怎么样,有没有好转?各家的作物收成怎么样?牺牲战士的后代在生活上有没有什么困难?这些你了解了吗?”

粟刚兵还真的没有回答出来粟裕说到的那些,粟裕见此,有失望也有生气,但他也意识到,哪怕粟刚兵已经上了大学,这性子还是得磨炼。

其实,在教育家中小辈这方面,也不能怪粟裕太严格,因为从根本上来看,与其说粟裕是在教育引导自己的子女,但不如说是他在为祖国的建设培养人才,正如同他所说的,爱好与理想需要建立在革命需要的基础上。

而最终的结果是,粟裕的确做到了,多年以后,他教育的几个小辈中,粟刚兵不复从前那般调皮的模样,而是踏踏实实的工作,在医学方面作出了可喜的成绩,连续拿下医学与文学方面的奖项。

在粟裕的“教育”孩子的历程里,或者是孩子们的成长过程中,虽然粟裕的家规向来以“严”出名,但同时,在粟裕的教育之下,他也给予了孩子们一个为家国建设出力的机会、一个真正靠他们自己的双手,打拼出的未来!