中国青霉素竟源于抗战期间一双发霉的旧皮鞋

应用介绍

80载峥嵘岁月,国药集团旗下诸多企业前身曾冲破重重艰难险阻,生产救国、科研救国,以坚守之志守护家园。此刻,让我们通过遗留的史料,共同聆听那些激荡着勇气与信念的红色记忆,感受永不褪色的初心与荣光。

今日,国资小新“国企先辈抗战印记”专题推出了《中国青霉素,竟源于抗战期间一双发霉的旧皮鞋》报道,让我们一起重温镌刻着赤城与担当的红色故事。

20世纪30年代,战火逐渐烧到祖国腹地,中国第一个由中央政府设立的国家卫生防疫和血清疫苗生产、研究专门机构——中央防疫处(国药集团中国生物前身)被迫从北京向南迁移。

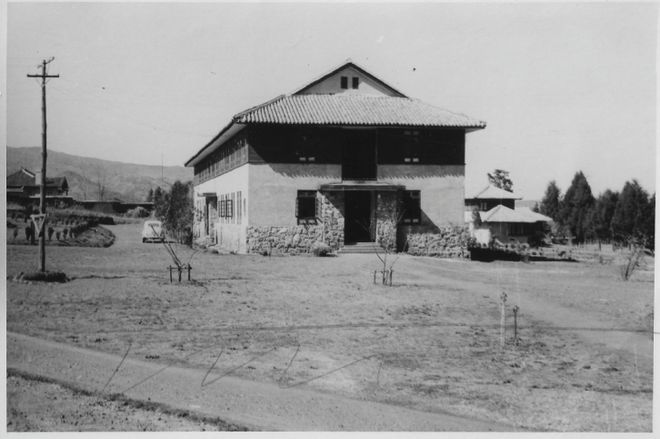

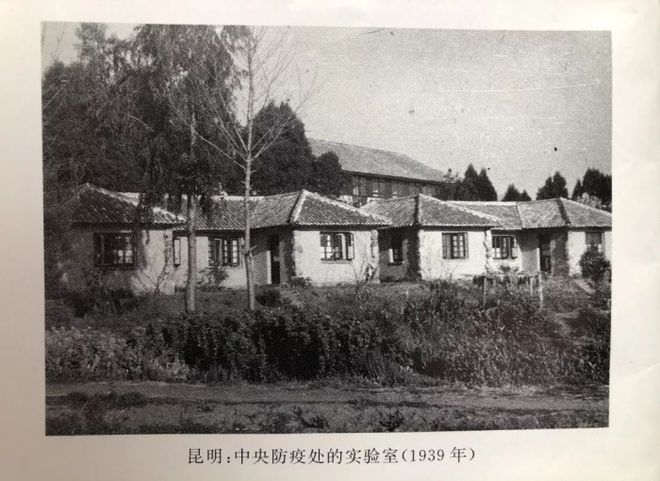

北京、南京、长沙……1939年,中央防疫处终于辗转迁至昆明。但经历了一路颠沛流离,设备损耗无数,机构运转也近乎瘫痪。正值抗战期间,瘟疫猖獗。为了保障破伤风血清等重要战略物资的生产不断档,著名的微生物学家、病毒学家汤飞凡毅然肩负起重振中央防疫处的重任。

在仪器设备极度匮乏的情况下,汤飞凡带领仅有的二十余名工作人员,从杂草丛生的荒滩上重建起了新的中央防疫处。

西山下、滇池畔,尽管战火纷飞,研究人员还坚持学习世界各国的学术期刊、杂志和书籍,每周在汤飞凡家中举行一次读书会,交流讨论世界微生物学的发展情况。也正是在1941年,一次读书会上,汤飞凡等人偶然注意到,文献资料中名叫青霉素的抗生素杀菌效果极强,对治疗疾病有重要价值。

二战期间,青霉素是战场上名副其实的“救命药”。西方将青霉素的生产技术视为军事机密,青霉素也被视为战略级物资,极为稀缺。为了减少对西方生产的盘尼西林(含青霉素的药品名称)的依赖,中央防疫处当即将研发国产青霉素提上日程。

一场艰苦卓绝的研发历程,开始了。汤飞凡带领魏曦、朱既明、黄有为、卢锦汉、樊庆笙等一批年轻的科学家立即着手开展青霉素研制工作。

那天,研究所大扫除时,大家把床底下的东西都拿出来晾晒。一双旧皮鞋鞋面上长出的绿霉引起了汤飞凡的注意,他赶紧叫朱既明、黄有为、卢锦汉几人从鞋上的霉菌中分离青霉菌。

对此,汤飞凡曾感慨:“回忆吾人实施此一工作,亦甚困难。缘彼时昆明地方,关于干燥需用之一切设备,百无一有。”世界著名学者李约瑟博士考察昆明时,在英国《自然》杂志上写道,“……中央防疫处,由中国最有才干的细菌学家汤飞凡医生主持……尽管缺乏自来水,他们的工厂仍保持高标准的洁净……仅有的一个锅炉还漏水。”

就是在这样近乎“手工作坊”的研发环境下,汤飞凡和研发人员们克服了重重技术难关,完成了青霉素的提取。1944年9月5日,中国自行研制的青霉素在昆明高峣村诞生。首批产量仅五瓶,每瓶5000单位。

在惠滇医院,医生选取了数位外科创伤后血中毒症、已被认为救治无望的患者进行国产青霉素注射,结果令人振奋:患者悉数痊愈。后续在昆华医院的试验也证实了其显著疗效。彼时的青霉素,价值连城,有记载称“有人愿以一两黄金购买一支”,但中央防疫处始终坚持按每支一元的低价售给急需的病人,对有些贫困病人还予以减免。

尽管受限于战时条件未能大规模生产,但中央防疫处试制青霉素的成功意义重大,为日后工业化生产奠定了坚实基础。

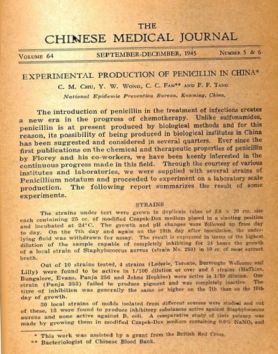

1945年,朱既明、黄有为、樊庆笙、汤飞凡撰写的论文《中国青霉素的生产试验》在《中华医学杂志》(英文版)发表

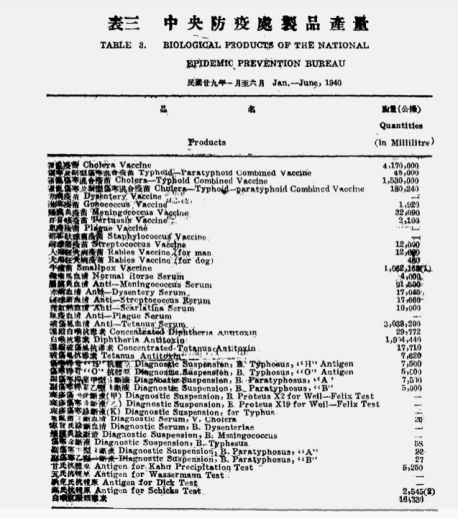

抗战期间,除了攻克青霉素研发难题,中央防疫处还生产疫苗、血清,它们被源源不断供给军民,成为支撑抗战的重要生命线年上半年,中央防疫处就生产霍乱疫苗417万毫升、破伤风血清303万毫升,不仅支援国内战场,还供应东南亚盟军,为战胜法西斯做出重要贡献,赢得国际赞誉。

这座位于西南边陲的“科学绿洲”,不仅催生了中国最早的青霉素等重大科研成果,更淬炼和培养了一批杰出的生物医学人才。当春天来临时,这些“种子”被播种在祖国大地,生根发芽、开花结果。

新中国成立后,汤飞凡、童村、马誉澂等一批杰出科学家继续留在更名后的中央生物制品研究所工作,新中国生物制品事业开始独立自主、自力更生发展。