整理行业的发展史以及现状

应用介绍

等话题屡屡登上热搜,而在这股风潮背后,一群职业整理师正悄然崛起。他们不仅帮助客户清理物理空间,更试图通过整理物品重塑人与物的关系。近日,一位名为周茉(化名)的

周茉的转型源于自身的生活危机。2018年,她在上海一家互联网公司担任市场总监,年薪50万,却因长期高压工作陷入焦虑。一次搬家时,她发现自己竟囤积了200多件未拆封的衣物和数十箱无用杂物。“那一刻,我意识到自己被物欲绑架了。”她回忆道。

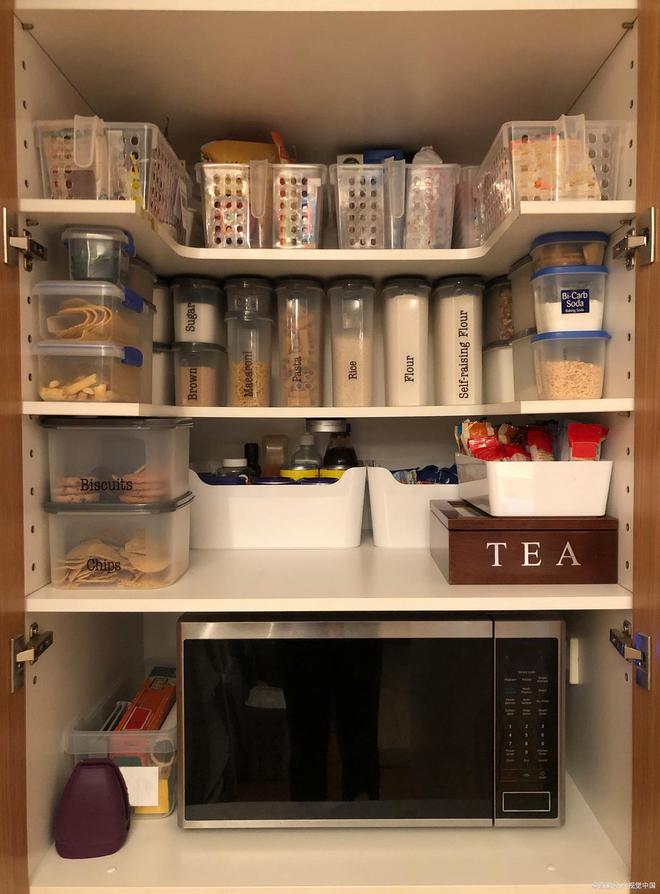

受日本整理师近藤麻理惠的启发,周茉开始实践“心动整理法”,并系统学习收纳心理学、空间规划等课程。2020年,她辞去高薪工作,创立“简·生活整理工作室”,初期仅通过朋友圈接单。如今,她的团队已扩展至30人,服务范围覆盖北上广深等一线城市,客单价从数千元到数万元不等,年收入突破百万。

一位曾接受服务的客户描述:“周茉不会强迫我扔东西,而是引导我思考每件物品的意义。当她拿起一件积灰的婚纱时,我突然意识到,留着它不是因为怀念前夫,而是不甘心青春被辜负。”这种“物品与情感对话”的过程,让整理成为一场心理疗愈。

尽管市场火爆,职业整理师仍面临质疑。部分消费者认为,高价整理服务是“中产税”,本质上仍是消费主义的新变种。对此,周茉回应:“我们反对盲目丢弃,提倡‘慎入慎出’。比如建议客户用环保材料替代一次性收纳盒,或通过二手平台流转闲置物品。”她曾发起“旧物再生计划”,将客户舍弃的书籍、家具捐赠给山区学校,赋予断舍离更多社会价值。

民俗专家胡明宜指出,中国传统中的“筅尘”习俗(年终大扫除)本就包含除旧布新的寓意,而现代整理师将这一行为专业化、精细化,反映了城市化进程中人们对空间秩序的深层需求。

据《2024中国整理行业白皮书》显示,中国整理收纳市场规模已超千亿,但行业仍处野蛮生长阶段:收费标准混乱、从业者资质参差不齐等问题突出。周茉的团队正尝试建立行业标准,例如推出“五维评估体系”(空间利用率、动线合理性、心理舒适度等),并与高校合作开设职业认证课程。

然而,个性化需求与标准化服务的矛盾依然存在。一位客户抱怨:“整理师按‘极简模板’清空了我的书房,却忽略了我作为作家的资料收纳需求。”对此,周茉坦言:“我们正在开发AI空间模拟系统,未来可通过3D建模为客户定制方案。”

从“断舍离”到“绿舍离”,从个人实践到商业服务,这场关于物品与生活的革命仍在继续。正如周茉在采访中所说:“整理的本质不是对抗物质,而是重建人与物的健康关系。当我们的家不再被物品填满,心灵才有空间盛放真正的自由。”