工具型产品入门——8分钟了解工具型产品的逻辑和常见模式

应用介绍

研究分析WiFi这款产品,本来以为它只是一款普通的工具类产品(从产品需求角度,解决的是用户“免费蹭网”等需求),但没想到它目前已经拥有超过9亿的用户,月获用户超过5亿。产品数据方面,根据百度指数近一个月的数据,用户画像中有86%的用户处于30-50岁,搜索峰值通常位于周六和周日。

最近出于兴趣,我在研究分析WiFi这款产品,本来以为它只是一款普通的工具类产品(从产品需求角度,解决的是用户“免费蹭网”等需求),但没想到它目前已经拥有超过9亿的用户,月获用户超过5亿。产品数据方面,根据百度指数近一个月的数据,用户画像中有86%的用户处于30-50岁,搜索峰值通常位于周六和周日。

在分析产品结构的时候,我发现一个有意思的现象系统会引导用户进入一个叫“连尚-发现”的栏目,而这个栏目的内容和结构与今日头条非常相似,简直就是今日头条的另外一个版本,而这种资讯内容中间又时不时地穿插着广告。

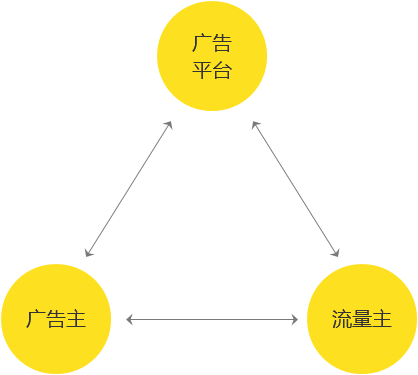

WiFi作为一款工具型产品,为什么产品结构会是这个样子的?背后的逻辑是怎样的?有哪些值得我们思考和借鉴的点?也许,这就要从工具型产品的发展说起了,接下来,我将通过本篇文章带领你去了解工具型产品的发展,认识常见的商业化模式,逐层拨开迷雾,为你解读工具型产品背后的商业逻辑。另外,我认为不关注产品商业模式的产品经理都是耍流氓。想要成为一名优秀的产品经理,除了要关注用户需求,用户体验,用户数据之外,更重要的一点是你能否站在投资人的角度,思考和挖掘产品的商业模式,毕竟,正在盈利或者具有盈利模式的产品才更容易获得资本的注入,支撑整个团队活下去,然后走的更远。简单来讲,我们可以这样定义一款工具型产品:在某一个具体的场景下,为解决某一个明确需求而诞生的工具。从产品形态上来看,它既包括虚拟的app,也包括物联网的智能设备,比如iPhone,无人机,共享单车等。按照工具型产品常见的使用场景,我们可以将其分为四种类型。此类产品依托于PC或者移动设备,包括常见的:浏览器、输入法、软件市场,安全清理、硬件检测、计算器等。此类产品包括常见的:音视频播放器、支付、下载、天气、地图、美图、运动,还有近期兴起的共享单车、无人机、直播等等。此类产品一般是在某一个细分领域将功能做到极致,包括产品经理必备的Axure和Sketch;设计师必备的Photoshop和花瓣;还有脑图工具,如X-Mind和百度脑图;在线问卷制作和数据收集工具,如问卷网等等。工具型产品,较适合创业团队,因为产品初期投入到产品核心功能的迭代和打磨上,对于内容和资源的依赖性相对弱一些。同时,工具型产品分类很多,每一个垂直的领域都有可能出现非常专业的产品,因此存在较多的创业机会。工具型产品的切入,通常会在特定的某一个垂直场景中找准用户的痛点,为用户解决需求。由于为用户带来便捷,甚至提高了效率,也经常会引发不错的口碑效应。近年来,互联网借助中国人口红利,在国内已经产生了多款用户规模上亿的工具型产品,包括墨迹天气、WiFi和各种音乐播放器等。当一款产品体量达到一定程度后,如果依然没有达到收支平衡的商业模式,产品团队将会探索各种流量变现的商业模式,毕竟对于大多数团队来说,寻求盈利并活下去是其追求的一个重要目标。另外,我们也可以看到一些在国内市场未能打开局面的产品转战海外,工具型产品天生具备的可移植性为其转战海外提供了优势。比如当年的猎豹移动,从海外市场进行切入,然后再回归中国市场。受限于产品的定位和场景,会导致用户粘性低。有些特定场景的工具,用户用完之后即退出,导致用户停留时间短。在目前各类工具型产品排行中,我们可以看到非常多的同类竞品,那么用户面临的选择也会非常多,造成了供给远大于需求的局面,所以很多工具型产品也就只能是沦为备胎。比如常见的墨迹天气,虽然近年来长居天气类应用排行榜第一名,但其规模变化不大,天气类应用,用户天然的停留时间短,甚至不需要打开,毕竟通过每日的天气通知就可以满足用户的基本需求。同时,我们在目前各款手机上,都可以看到各家系统会为用户提供天气预报的服务,在产品体验上也有不错的表现,那么用户在选择天气类工具时,就可能更倾向于使用系统自带的工具。在中国互联网环境下,用户直接付费的模式行不通,一般都是先免费服务,积累大量用户后,引导部分用户消费获得更好的服务,进而获得盈利。在不少创业团队研发产品之前,总容易产生一种想当然的想法,只要产品有了海量用户,就不愁没有变现的方式。但是目前看来,这一想法并不完全靠谱,有很多虽然用户已过数亿,但依然没有找到非常符合产品体量的盈利模式,这其实就是依靠战术的勤奋,掩盖战略的懒惰。目前我们经常能够看到的流量变现模式是广告,但也不是所有的产品都适合插播广告。很显然,广告大部分情况下会影响用户体验,甚至造成用户的反感,从而导致用户流失。比如当年非常流行的、被用户普遍认为是当时最好用的咨询订阅服务RSS阅读服务器:Google Reader,上线。虽然是最好用,但此业务与Google的主营广告业务相互矛盾,产品团队曾经尝试过一些广告变现的商业模式,但转化率非常低,最终也只能宣布此产品的死亡。为了更好地帮助大家理解工具型产品的商业变现模式,甚至在工作中运用这些方法,我总结了市面上常见的3类场景,供大家参考。在使用之前,用户需要付费才能使用。大概在10年前,我们经常在电脑店看到以光盘形式出售的软件。近年来互联网网络带宽大幅度提升后,此类产品已经开始采用付费后下载的模式。举例1:微软的工具产品,包括Windows系统、office工具,早年通过光盘形式出售给用户。现在提供多种不同的版本,用户可以直接在线购买,获得Lisense(授权激活码),然后下载安装后进行账户激活。举例2:App Store中一些高级的应用,比如Pro版的工具,需要付费后才能下载安装。下图中展示的就是在工具类应用中,需要付费才能下载安装的几款产品。另外,基于产品常用的转化漏斗模型,有很多付费产品采用新用户免费限时试用的模式,比如近年来新购买的笔记本电脑,通常会预装Windows系统和office,系统会提示可以免费试用60天的office。这些免费试用的逻辑基本上都是基于转化漏斗模型。国内也有很多工具类产品采用免费试用模式,吸引更多用户的试用,比如通过EDM、短信,或者站内信等方式通知用户,有N天的免费试用期,用户试用之后,再引导用户往付费版本进行转化。基于转化漏斗模型,可以针对漏斗每个阶段的转化率进行分析,通过优化流程或改进产品,提升转化率。免费版适合于普通用户,满足基本功能。高级版适合于深度用户,或者核心用户,在满足基本功能的基础上,还能提供更多的高级功能。举例1:问卷网目前为用户提供的版本有3个,其中基础版可以满足普通用户的使用需求,高级版会为付费用户提供更多的功能,定制版主要是为企业大客户提供专属定制和服务。另外,一般情况下,问卷网普通用户可以试用3天高级版,既然我是问卷网的产品经理,那我就给咱们三节课的用户提供一个专属福利吧:1个月的免费高级版试用权限。如果你有这方面的需求,可以扫码提交申请,没有的我们继续看文章。做流量变现,本质上其实可以理解为做广告,对于任何一款高流量的产品来说,都是一种简单粗暴的商业化模式。当然,精细化运作的广告分发会让用户感觉到被打扰的程度最低。提到流量变现,业内非常值得关注的是Facebook,有一组来自Facebook 2015Q4季度的营收数据显示其季度营收58亿美元,广告占比97%,其中80%来自移动端。有一位来自Facebook的数学家曾经感叹:“我们这一代最优秀的头脑,居然是被用于思考如何让用户点击广告”。除了Facebook,Google和百度也都通过搜索广告业务,每年获得巨额的公司营收。那么流量变现究竟是如何做到的呢?流量变现的本质离不开广告模式,在这个部分我们会着重分析一下流量变现模式下的主要角色、结算模式,以及广告的形态。理解流量变现的模式,需要了解在流量变现的产业中最重要的三个角色:广告主、广告平台、流量主。

三类角色相对都比较容易理解:广告主:是指有投放广告需求的商家,通过投放广告获得用户或促成销售。流量主:是指拥有较高的用户流量,可以向用户展示广告的一方。广告平台:是指在广告主和流量主之间形成连接关系的一方。有些流量主可以自建广告投放平台,比如腾讯广点通,广告主直接在广点通上进行广告和投放需求设置,广告会展现在腾讯旗下相关的平台。有些广告平台是由第三方公司研发,一方面对接高流量的流量主,一方面对接各行各业需求的广告主。当然对于某些产品,广告主也可以直接和流量主进行商务对接,跨过广告平台,直接进行投放和结算。广告联盟通常会对接各种各样高流量的渠道,可以供广告主进行选择,广告主在广告联盟上可以通过预付款的形式支付广告费用,根据结算的规则进行扣费。我们以腾讯广告联盟为例,平台上包含了腾讯旗下高流量的几款产品,包括微信、QQ、应用宝等,依托于腾讯内部的大数据平台,腾讯广告联盟还可以为广告主提供精准投放的功能。腾讯广告联盟