“电子越狱”行不通了天津河北:构建联防联控“共同体”

应用介绍

2025年3月,天津市河北区检察院检察官王会更(左一)在专项整治社矫对象“未请假外出”活动中,在区社矫中心和同事们一起分析筛查社矫智能管理系统异常数据,挖掘案件监督线月初,天津市河北区检察院会同区司法局、天津双口戒毒所联合开展新入矫社区矫正对象集中警示教育活动。检察官结合办理的社矫对象利用虚拟定位软件逃避电子监管典型案事例,教育引导社矫对象严格遵守社区矫正相关管理规定,增强法治意识。

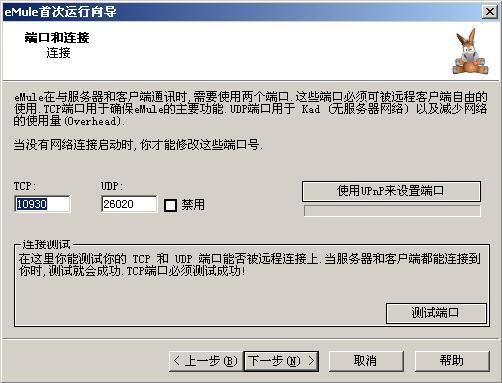

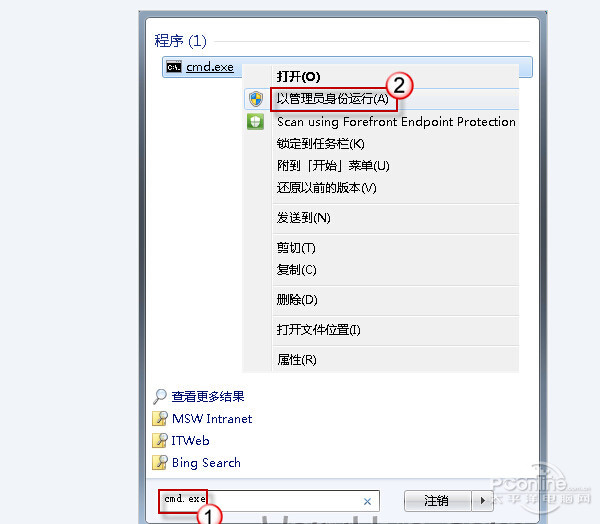

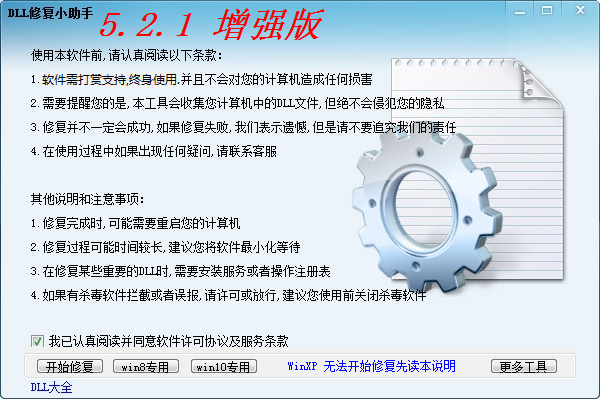

“像社矫监管手机软件这类的智能化信息系统,是近年来以科技赋能,辅助社区矫正监管的现代化科技手段,可以大幅提高社区矫正监管效率。但从理论上讲,任何软件都可能被破解,不排除有人利用技术手段‘作弊’的可能。”王会更初步判断,林某可能存在未请假外出的脱管漏管问题。

原来,林某所在公司一直使用软件进行考勤管理。2024年初,林某从同事口中得知使用某软件中的虚拟定位功能可以实现远程打卡,于是就下载了这款软件,用于应对公司考勤管理。后来一次偶然的机会,林某发现这款软件同样可以用于应对社区矫正信息核查,即使身在外地也不会被社矫核查平台发现,能逃避监管。

“社区矫正对象作为特定群体,他们之间会有一些联系,不排除有相互交流的可能。从林某案可以看出,虚拟定位软件的扩散传播及违规使用,极大增加了社区矫正监管难度。”河北区检察院副检察长林晓萌告诉记者,他们经分析研判,认为林某案不是个例。为此,该院会同公安、司法等单位,联合开展专项整治活动,对辖区内社区矫正对象进行全面走访摸排。

经过摸排,发现辛某等7名社区矫正对象也在信息化核查系统上动了手脚,通过修改定位使自己变成“隐形人”,从而避开社区矫正机构的电子监管擅自外出,严重损害了刑罚执行的严肃性和公正性。

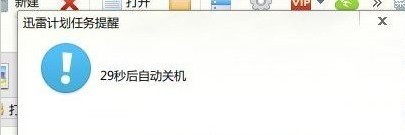

2025年3月,辛某被法院以危险驾驶罪判处拘役二个月,缓刑六个月。他到区社矫中心报到的当天下午,就买了一个有虚拟定位功能的外接设备,想以此逃避电子监管。第二天,辛某即乘高铁前往江苏淮安、常州等地从事酒吧驻唱工作。此后的一个月内,他每天使用外接设备虚拟打卡,中途只是按照社区矫正对象定期现场报到的要求回过天津两次。

辛某自以为能瞒天过海,但没想到还是露出了马脚。当得知区社矫中心工作人员到他家中调查后,其还坚信自己的作弊方法无懈可击,谎称“刚还在家看孩子呢,就是临时出去办点事儿”,直到看到他未请假外出的证据,才不得不承认自己“电子越狱”的事实。区社矫中心依据检察建议启动撤销缓刑程序,目前辛某已被依法收监执行。

“社区矫正对象使用虚拟定位变身‘隐形人’,逃避电子监管,不仅严重损害了刑罚执行的严肃性和公正性,同时也增加了再次违法犯罪的潜在风险。”林晓萌表示,对此要高度重视,采取切实措施进行综合防治。该院主动延伸检察监督触角,从个案办理拓展到类案监督,防止逃避社区矫正电子监管现象的扩散,确保社区矫正质效。

该院会同公安、司法等部门积极打造信息化核查协作机制,构建联防联控“共同体”,实现信息数据共享,进一步拓展了证据收集途径,确保及时、全面防范和查处社矫对象脱管漏管和重新违法犯罪问题。

张某在接受社区矫正管理后,按照区社矫中心规定,他应每晚在自家居所通过手机定点定时打卡签到。这个要求却让沉迷于网络游戏的张某犯了难,因为“在家中定点打卡就无法去网吧玩个通宵,不过瘾”。为逃避电子监管,张某下载了虚拟定位软件,每晚带着手机到家门口的网吧打游戏。就在张某暗自庆幸之时,社矫管理系统的预警模块将他筛查了出来,社矫中心的工作人员也敲开了他的家门。鉴于张某的违规打卡行为没有超出管控区域,不涉及未请假外出情形,且认错态度良好,区社矫中心依法对其进行了批评和警告。

在做好多部门协作联防、软件优化技防的同时,该院不断加强“心防”警示教育工作。7月初,该院会同区司法局、天津双口戒毒所联合开展新入矫社区矫正对象集中警示教育活动,进行入矫宣告和教育谈话,详细阐释社区矫正期间应当遵守的监管规定及违规将面临的严重后果,帮助社区矫正对象强化身份意识和矫正意识,切实筑牢社区矫正第一道防线。

社区矫正又被称为“高墙外服刑”,是指对被判处管制、宣告缓刑、假释和暂予监外执行的罪犯,通过将其置于社区内,由专门的国家机关在相关社会团体、民间组织及社会志愿者的协助下,监督管理、教育帮扶等,有针对性地消除社区矫正对象可能重新犯罪的因素,帮助其成为守法公民的一种非监禁刑罚执行方式。从本质上讲,不论是监禁刑还是非监禁刑,都是刑罚执行方式,均具有强制力。如果罪犯在社区矫正期间不遵守监督管理规定,抗拒监管,或者违反法律法规情节严重的,符合有关撤销缓刑的法定条件,依法应当撤销缓刑,收监执行。

《中华人民共和国社区矫正法实施办法》第二十六条第一款:社区矫正对象未经批准不得离开所居住市、县。确有正当理由需要离开的,应当经执行地县级社区矫正机构或者受委托的司法所批准。